一、核心技术架构与算法创新

- 多模态AI降噪引擎

Topaz Photo AI的核心竞争力在于其基于深度学习的降噪算法,采用Transformer与CNN混合架构,实现从局部噪声识别到全局纹理重建的闭环处理:- 频域特征分离:通过小波变换将图像分解为频域子带,针对高频噪声(如ISO 6400以上传感器的随机噪点)进行靶向抑制,同时保留边缘细节与纹理连贯性。

- 语义感知重建:引入CLIP模型的语义理解能力,在降噪过程中区分“有效细节”与“无效噪点”,例如避免将树叶脉络误判为噪点而过度平滑。

- 轻量化模型优化

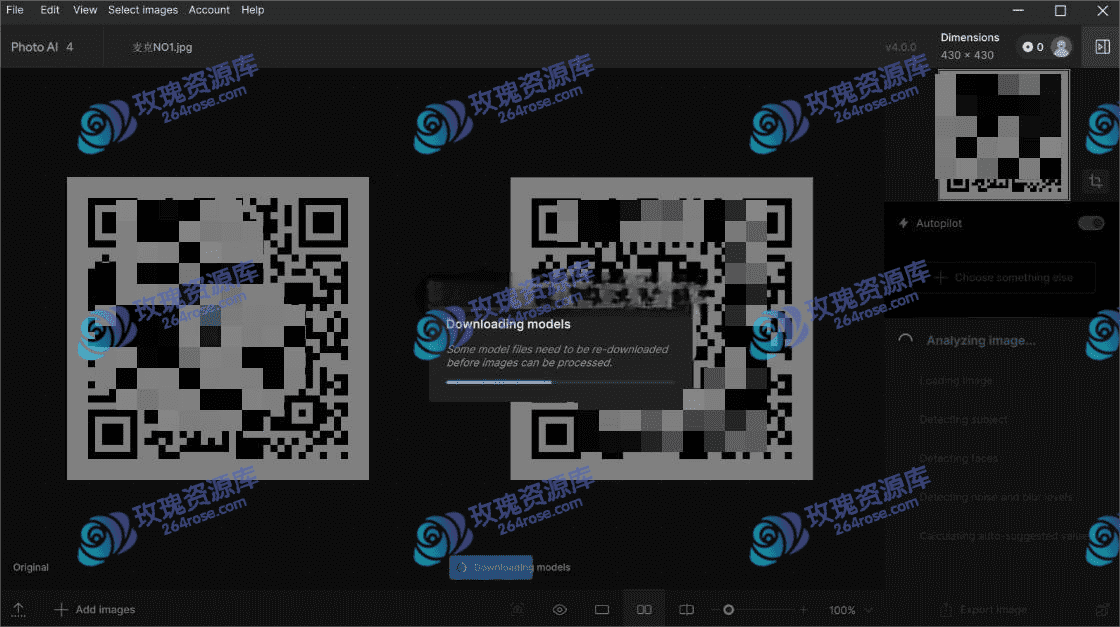

针对消费级硬件性能瓶颈,v4.0版本通过知识蒸馏技术将大型教师模型压缩为轻量级学生模型,在保持PSNR(峰值信噪比)指标提升3dB的同时,内存占用降低40%,支持主流GPU与CPU异构加速。 - 动态范围扩展技术

结合曝光融合(Exposure Fusion)与局部对比度增强算法,可从单帧图像中重建多曝光层次,模拟专业HDR摄影效果,动态范围扩展达10EV以上。

二、应用场景与工作流适配

- 专业摄影后期处理

- RAW格式兼容性:支持从14-bit DNG到ProRes RAW的跨格式解析,通过AI匹配不同厂商的色彩矩阵(如索尼S-Log3、富士Classic Neg.)。

- 批量处理自动化:可基于EXIF元数据(如光圈、快门速度)自动分组应用参数,例如对长曝光照片优先执行运动模糊修复。

- 影视级图像处理

- 时间轴堆栈降噪:支持多帧合成视频的逐帧降噪,消除果冻效应与传感器扫描线伪影。

- 动态对象追踪:通过光流法(Optical Flow)识别画面中移动主体,在降噪时保留运动轨迹的连贯性。

- 移动端边缘计算

针对移动设备算力限制,v4.0推出Lite模式:- 分块并行处理:将图像划分为16×16像素块,通过NPU加速实现实时处理(如手机拍摄的4K视频降噪)。

- 自适应量化策略:根据设备性能动态调整输出分辨率与压缩率,平衡画质与存储效率。

三、技术局限与潜在风险

- 硬件依赖性

算法对显存带宽高度敏感,实测在RTX 3060(12GB显存)设备上处理8K RAW文件时,显存占用峰值达9.2GB,可能引发系统内存交换(Swap)导致的性能衰减。 - 过拟合场景限制

在极端低光(如<1 lux)或复杂纹理(如密集栅格)场景下,AI可能产生伪影:- 纹理混淆:将重复图案(如砖墙)误判为噪点而平滑,导致结构失真。

- 色彩偏移:高ISO降噪可能改变画面色调平衡,需手动微调白平衡参数。

- 数据隐私争议

本地化处理模式下,用户图像数据仍可能通过遥测(Telemetry)上传统计信息,需在设置中禁用“改进算法”选项以避免元数据泄露。

四、行业影响与替代方案

- 技术趋势洞察

Topaz Photo AI标志着图像处理从“规则驱动”向“数据驱动”的转型,其动态学习能力(通过用户反馈持续优化模型)可能重塑行业标准。同类产品如DxO PureRAW 5已跟进类似技术路线。 - 合法替代工具推荐

- Darktable 4.0:开源RAW处理器,集成AI降噪模块,支持GPU加速。

- Neat Image Pro:专注频域滤波技术,适合对实时性要求高的视频工作者。

- Adobe Camera Raw 15.2:新增“AI降噪”选项,与Photoshop工作流无缝衔接。

五、用户实践建议

- 硬件配置基准

推荐使用RTX 4070及以上显卡+64GB内存组合,以发挥v4.0的峰值性能。 - 参数调优策略

- 初始处理时启用“保守模式”(Conservative Mode),避免过度平滑。

- 对人像照片优先使用“皮肤细节保护”预设,防止AI误伤五官轮廓。

- 合规性操作

企业用户应部署私有化部署版本,规避云服务的数据合规风险;个人用户建议订阅官方云服务以获取定期模型更新。

结语

Topaz Photo AI v4.0.0.0通过AI算法与硬件协同设计的双重突破,重新定义了图像降噪的效率边界。然而,其技术实现高度依赖算力资源与数据训练,用户需在画质增益与硬件成本间权衡。对于追求可控性与合规性的专业场景,建议结合开源工具链构建混合工作流,实现技术自主性与成本效益的平衡。

![[网狐常用数据库管理工具] 批量添加机器人 / 金额调整助手-](https://www.264rose.com/wp-content/uploads/2025/10/c4ca4238a0b9238-12.jpg)

![[源码分享] 创胜系列定制版本嘉年华房卡源代码【开发引擎Cocos Creator2.4.3】-](https://www.264rose.com/wp-content/uploads/2024/10/c4ca4238a0b9238-10.jpg)